Introduzione a LEONARDI BIGOLLI PISANI

Liber Abbaci, edidit E. Giusti adiuvante P. d'Alessandro,

Firenze: Olschki, 2020

Prima di procedere a raggruppare i manoscritti in famiglie,

osserviamo che

è

necessario distinguere tra i primi undici capitoli e quelli

successivi, e questo non solo perché

un gran numero di codici contengono solo in tutto o in parte gli

ultimi due o tre capitoli, ma anche perché

, come vedremo, un manoscritto può

appartenere a una famiglia per i primi capitoli e a un'altra per gli

ultimi.

Con questo avvertimento ben presente, esamineremo i vari manoscritti

in modo da individuare famiglie di codici con un antigrafo comune.

Un primo gruppo di manoscritti che mostra notevoli concordanze per

tutto il corso dell'opera

è

costituito dai codici

AGNV e

P,

quest'ultimo limitatamente ai capitoli 13-15 ‒ oltre

naturalmente a

B, copia dichiarata di

G

‒ tutti direttamente o indirettamente discendenti da un

subarchetipo

α, come dimostrano i numerosissimi

errores coniunctivi che li contraddistinguono, agevolmente

rintracciabili in apparato. Qui ci limiteremo a segnalarne qualche

esempio per ciascuno dei 15 capitoli:

(§ 1.9)

omissione di arcus;

(§ 1.14)

omissione di a decem;

(§ 2.57)

omissione di semper;

(§ 2.80)

que facit nonum gradum, et sic habetur summa dicte

multiplicationis] querit;

(§ 3.3)

omissione di etiam et trium;

(§ 3.21)

omissione di rebus;

(§ 4.9)

ponat, et 4 de 13: remanent 9 que ponat, et retineat] ponat

et retineat et 4 de 13 remanent 9 que ponat AGV et

retineat post 9 que ponat signo posito in marg. G2

ponat et retineat et 4 de 13 remanent 9 que ponat et

retineat N;

(§ 5.81)

remanent — (82) demonstrare] post (82) demonstrabimus;

(§ 5.83)

pro tertia parte] pro tamen (proinde A)

aperte;

(§ 6.22)

super 65] super ipsum 65;

(§ 6.60)

nimirum] numerum;

(§ 7.108)

divide per] pone super;

(§ 7.169)

invenimus] invenimus \({19 \over 53}\);

(§ 8.124)

dividere] adde;

(§ 8.134)

divides] divides in Alexandria (Alexandriam

GN);

(§ 9.44)

si] usi (corr. V2);

(§ 9.51)

omnes si] omnes AGV si

omnes N;

(§ 11.68)

de maiori mittes] mittes de maiori moneta;

(§ 11.69)

minori ... maiori ... si de maiori] maiori

(ex minori G) ... minori

(con F) ... si de minori;

(§ 12.51)

sumptionum] subscriptionum;

(§ 12.78)

provenit tetragonum EZ; ergo EZ equalis est] tetragonum

EZ (EC N) equalis;

(§ 12.113)

2050 per 100 et] 2500 (3550 N)

per bizantios 600 et;

(§ 13.68)

debebat dare] dabat;

(§ 13.130)

usuram] lucrum;

(§ 14.254)

cubus] summa (summe GNP)

proveniens (quod veniens AGNP venientes

s. lin. P2) ex (multiplicatione

post ex del. A) cubicatione;

(§ 14.289)

equatur duabus] habetur (bis G)

pro tribus (corr. P2);

(§ 15.14)

9 pro numero ED] 2 pro CD;

(§ 15.340)

ante quare] quare si comuniter auferatur 4 (4

om. A) census remanebunt census qui

equantur 4 censibus (censibus quat(t)uor GNP)

et denariis (del. V2).

Come si può

vedere, il testo di

α

è

caratterizzato da frequenti distrazioni da parte del copista,

che alterna omissioni

e trasposizioni nell'ordine delle parole

a varianti spesso adiafore e ad aggiunte inavvertitamente

suggeritegli dal contesto formulare e ripetitivo.

È

inoltre probabile che

α recasse accanto al

testo lezioni alternative e integrazioni. Si possono spiegare così

non soltanto le contraddittorie concordanze di

AV

contro

BGNP rell., di

BGNPV

contro

A rell. e di

ABGNP

contro

V rell., ma anche le saltuarie

coincidenze in errore di

α ora con

S,

ora con

H e

R, ora con

F

(o con

φ),

ai quali non sembra

accomunato da rapporti di parentela.

Anche l'epistola dedicatoria a Michele Scoto

(§ 1.2-6)

doveva essere riportata in margine da

α: in

tutti i suoi discendenti, infatti, l'intitolazione del

Liber

Abbaci (§ 1.1)

precede direttamente il prologo

(§ 1.7-10)

, mentre la lettera, del tutto omessa da

A e

rinviata dopo

(§ 1.10)

da

B,

è

appunto riprodotta in margine da

G, che per

l'occasione adotta un modulo di scrittura più

piccolo di quello del testo.

In questo caso

resta tuttavia il dubbio che la lettera si trovasse in margine già

in

ω, dal momento che

S la

riporta bensì

dopo l'intitolazione, ma poi omette il prologo, quasi che l'una fosse

destinata a sostituire l'altro.

Che del resto che il copista di

α abbia

riprodotto in margine, dove si trovavano nell'archetipo, almeno

(§ 2.26)

Superscripta — multiplicationes,

(§ 2.37)

Hucusque — transeamus e

(§ 2.56)

Nunc — ostendamus,

risulta

dimostrato dalla circostanza che i primi due passi sono tramandati da

AV ma non da

BGN e il terzo

unicamente da

A.

Che infine in

ABGN il capitolo 9 si interrompa al

paragrafo 101 e il testo riprenda poi dal capitolo 11,

mentre in

V manchino soltanto di

(§ 10.17)

sgg.,

potrebbe far pensare alla caduta

progressiva di due fascicoli in

α. Senonché

un'analoga lacuna, a partire dalle ultime parole di

(§ 9.102)

, si trova anche in due codici per il resto immuni dagli errori

distintivi della famiglia

α, cioè

HR, che insieme al cap. 10 omettono anche i primi 4

paragrafi del cap. 11.

In mancanza di altre significative

concordanze tra

αHR,

bisognerà

perciò

concludere che essi derivino da un archetipo ormai lacunoso e che

V

abbia ricavato l'ultima parte del cap. 9 e i primi paragrafi del cap.

10 da un manoscritto diverso dall'antigrafo altrimenti utilizzato.

Tra i vari codici della famiglia

α possiamo

identificare un certo numero di manoscritti che derivano direttamente

da

G. Di questi il primo

è

senza dubbio

B, che dichiaratamente risulta copiato

dal manoscritto fiorentino.

Un secondo manoscritto che deriva immediatamente da

G

è

N, che aggiunge un certo numero di errori propri

a quelli ereditati da

G,

di cui in qualche

caso fraintende le abbreviazioni:

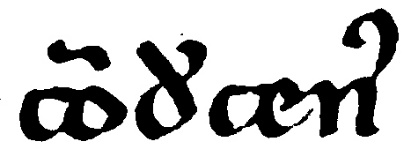

(§ 2.3)

qualiter cordetenus in manibus multiplicentur.

G scrive

cordetenus in forma abbreviata e

con

c al posto di

t:

co(r)d(e)cen(us)

(fig. 1). Sia

B che

N leggono

cum

decenis.

fig. 1

(§ 3.16)

quicquid procreatur ex eorum collectione est ex numero

tertii gradus, scilicet centenariorum.

Diversamente da tutti gli altri codici,

G scrive

est

numero, che

B ed

N correggono

congetturalmente in

est numerus.

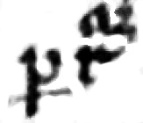

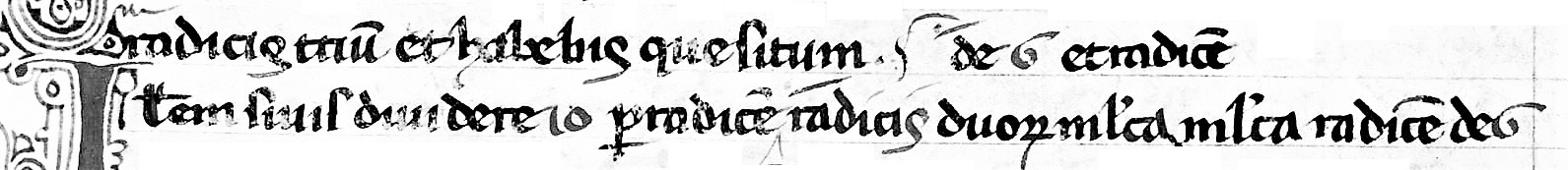

(§ 5.53)

Alios vero primos qui sunt ultra centum per regulam

invenire docebo.

In

A e

V regulam

è

scritta

in extenso, mentre

FHRS usano una

forma contratta, una

r seguita o sormontata da

am (

ram

F,

rm H,

rā

R,

rā

S). Invece che

per regulam G

scrive una

p con asta tagliata (

per) sormontata da

ā (fig. 2), abituale abbreviazione per

personam.

A loro volta,

B ed

N interpretano

la

p con asta tagliata (

per) sormontata da

ā

come

postea.

Come il più

tardo

B, anche

N dimostra inoltre

di conoscere gli interventi correttivi apportati su

G

dalle mani posteriori:

(§ 5.81)

Sed ex diviso numero per 23 remanserunt 15, quibus

extractis de 13976, remanent 13961, quibus divisis per 23, veniunt

607; ergo ex multiplicatione de 23 in 607 proveniunt 13961. Quare

si multiplicatur proba de 607 que est 4 per probam de 23 que est 5,

veniunt 20, quorum proba, scilicet 2, est proba de 13961, quibus

additur proba de 15 que supersunt, que est 6: faciunt 8, scilicet

probam de 13976, et hoc volui demonstrare. Possunt enim

multiplicationes, additationes, minutiones seu divisiones numerorum

aliter per alias quasdam pensas probari, scilicet per eam de 7 et

de omnibus numeris hasam existentibus, ut per 11 vel per 13 et

deinceps. Quam doctrinam, secundum quod nobis videbitur congruum,

in sequentibus demonstrabimus.

Come ho già

detto, il testo da

remanent 13961 a

volui

demonstrare

è

spostato in

α dopo

demonstrabimus;

inoltre

α scrive

multiplicationis in

luogo di

multiplicationes e

73 in 607 anziché

23 in 607 (

23 corr.

V2).

In

G una mano posteriore ha corretto questi ultimi

due errori e ha aggiunto nel margine

erunt 13961 dopo

de

13976.

B e

N concordano con

α

nello spostare il testo, ma seguendo

G scrivono

multiplicationes,

23 in 607 e

erunt 13961 (

N) o

remanebunt

13961 (

B) dopo

de 13976.

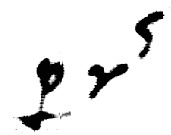

(§ 5.82)

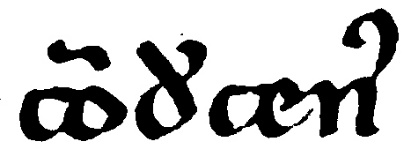

Possunt enim multiplicationes, additationes, minutiones

seu divisiones numerorum aliter per alias quasdam pensas probari.

Al posto di

quasdam G ha

quas dca

con

ca sormontate da trattino abbreviativo e

c

espunta, che una seconda mano corregge congetturalmente in

quam

dictas (fig. 3). Lo stesso

quam dictas si trova in

N. In questo caso

B ha

correttamente

quasdam.

fig. 3

(§ 7.77)

multiplica 12 per suam virgulam.

Come

è

stato osservato da C.

Carotenuto,

N ha invece

multiplica

ea 12 per suam virgulam, e Carotenuto commenta:

“

This singular lection might be induced in

N by the

copyist misreading of

F1 [il nostro

G]

where the writing of

«

multiplica

»

is ambiguous: in particular,

«

ca

»

may have been confused with

«

ea

»

from [leggi: by]

N

”

. Sempre da

G

è

stato copiato il codice

P, che contiene i capitoli

13-15.

Già

nel capitolo

13, oltre a vari errori particolari,

P

offre un gran numero di errori congiuntivi con

G,

tutti presenti anche in

N. Per esempio:

(§ 13.148)

Ex quibus si dederint tertio homini 11.

dederint manca sia in

G, che lascia uno

spazio (così

anche

N), che in

P senza spazio.

(§ 13.174)

minuunt bizantii \({4 \over 5} 12\) qui desunt ab

ipsis bizantiis \({1 \over 5} 17\) usque in 30

.

In luogo di

qui desunt G e i suoi

discendenti hanno

quinte sunt.

(§ 13.227)

ergo \({4 \over 5}\) partis cum \({2 \over 15}\) rei sunt

denarii \({1 \over 5} 16\)

.

G e i suoi discendenti hanno

ergo \({2

\over 15}\) partis cum \({1 \over 5} 16\)

.

(§ 13.324)

ergo \({9 \over 40}\) burse et \({51 \over 40}\) primi cum

\({19 \over 20}\) quarti sunt \({1 \over 2}\) primi et burse.

Questo passo

è

ripetuto in

G e nei suoi discendenti.

Nel capitolo successivo si trova un passo che prova che

P

è

una copia diretta di

G:

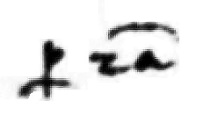

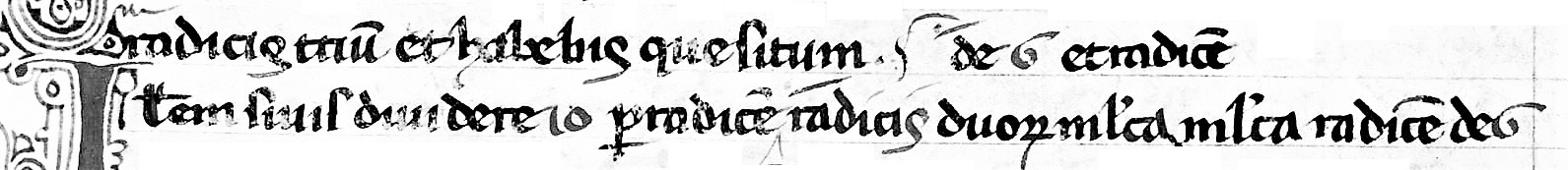

(§ 14.205-206)

... et habebis quesitum. Item si vis dividere 10 per

radicem de 6 et radicem radicis duorum ...

Qui

G salta dallo stesso allo stesso dimenticando

de

6 et radicem, e si corregge scrivendolo nella riga superiore dopo

et

habebis quesitum, ma leggermente separato e con un rimando appena

visibile dopo

per radicem (fig. 4).

fig. 4

P non si accorge del segno e scrive

de 6 et

radicem subito dopo

et habebis quesitum, senza nessuno

spazio intermedio. Di conseguenza il passo in questione diventa in

P:

... et habebis quesitum de 6 et radicem. Item si

vis dividere 10 per radicem radicis duorum ...

In questo caso

N ha invece il testo corretto.

- 1 È questo uno dei non molti casi

in cui B corregge il proprio antigrafo.

- 2A sua volta S omette mittes,

aggiunto s. lin. da S2. In α

(che aggiunge moneta) la variante non si è prodotta

in seguito a un'omissione, ma è stata determinata dal

contesto, in cui ricorrono poco prima minori moneta e poco

dopo mittes de maiori.

- 3Sia B che N

correggono la dittografia.

- 4Vedi per es. in apparato a (§ 5.34)

6 et remanentia 2; (§ 5.57)

exeuntem; (§ 5.99)

et ponantur; (§ 7.67)

habet 9; (§ 7.87)

quia (dove α complica la

trasposizione di ita est dopo 3428 condivisa con

F); (§ 7.139)

divisis per; (§ 8.130)

multiplica tantum; (11.83) posita super;

(§ 11.133)

erunt 672, que; (§ 11.136)

erunt \({1 \over 2} 10\), que

; (§ 11.141)

nonas ... nonas; (§ 12.6)

dimidium ... dimidium; (§ 12.94)

superioris; (§ 12.233)

portione ... portione; (§ 12.247)

petitione; (§ 12.263)

est denariis 27; (§ 12.411)

coniunctionem; (§ 12.1293)

linee; (§ 13.265)

quintum; (§ 14.30)

quadratum multiplico ... multiplico; (§ 14.100)

multiplicare vis; (§ 14.124)

de 20 radicem de 80; (§ 14.143)

decompositi; (§ 14.178)

ex radice; (§ 14.200)

decomposita; (§ 14.233)

8 surgunt; (§ 14.242)

multiplicationes que provenerint duces; (§ 14.243)

superiorum; (§ 14.264)

sequentem; (§ 14.316)

Similiter cum; (§ 15.28)

sintque; (§ 15.56)

si; (§ 15.61)

multiplicatio; (§ 15.68)

summe; (§ 15.153)

posueris; (§ 15.285)

scis; (§ 15.439)

et radici; (§ 15.479)

multiplica hec; (§ 15.595)

intellectis. Frequenti le sviste nello scioglimento delle

abbreviazioni: vedi per es. a (§ 5.92)

posita super 7; (§ 5.112)

collocata; (§ 8.224)

tibi (prima di ex); (§ 12.67)

fient; (§ 13.145)

utique; (§ 13.121)

unoquoque; (§ 14.71)

unum; (§ 14.230)

coniunctis; (§ 14.297)

sicut; (§ 14.316)

ipsorum. Non meno rari gli errori nel riportare numeri e

frazioni: vedi a (§ 6.29)

de 36; (§ 6.108)

multiplica 4; (§ 7.67)

per 6; (§ 7.146)

in \(1 \text{ }\text{ }\text{ } 0 \over 10 \text{ }\text{

} 5\); (§ 7.173)

sunt \({1 \over 159}\); (§ 8.45)

9 et; (§ 8.96)

\({3 \over 4}\) 42; (11.90) \(\over 5 \text{ }\text{ } 103

\text{ }\text{ } 25 \text{ }\text{ } 12\); (§ 12.228)

iterum \({7 \over 8} 10\)

; (§ 12.488)

\({7 \over 120}\) primi; (§ 13.281)

\({1 \over 10}\) 5.

- 5Vedi ancora in apparato a (§ 5.1)

quoslibet numeros (dopo dividere); (§ 5.30)

ex divisione; (§ 5.53)

per numeros; (§ 5.98)

numeri; (§ 5.110)

de; (§ 5.128)

duarum; (§ 5.162)

dividat; (§ 6.2)

per facta minuta inferioris; (§ 6.40)

apertis; (§ 6.55)

dices (dopo \({2 \over 4}\)); (§ 6.62)

tabulis; (§ 6.93)

et adde (dopo 2); (§ 7.10)

\({5 \over 6}\); (§ 7.62)

sexte; (§ 7.128)

et per 7; (§ 7.158)

\({1 \over 11}\); (§ 8.77)

ea; (§ 8.149)

minor labor sit; (§ 8.150)

ergo (prima di rotuli); (§ 8.167)

cum; (§ 8.216)

sub; (§ 8.227)

multiplicabis (prima di 321); (§ 8.230)

cum; (§ 8.283)

erunt; (§ 8.285)

quod (dopo hoc); (§ 9.38)

\({1 \over 2}\); (§ 11.15)

uncie; (§ 11.73)

Et; (§ 11.103)

ex eis; (§ 11.111)

erunt 15; (§ 11.112)

erunt 5 ... erunt 12 ... erunt 21; (§ 11.133)

Item; (§ 11.134)

cum; (§ 11.165)

uncias; (§ 11.170)

partem; (§ 11.186)

semel ... semel; (§ 12.13)

quod totum per 44; (§ 12.13)

in libro; (§ 12.36)

numerum (dopo primum); (§ 12.50)

qualiter; (§ 12.64)

ut extractis; (§ 12.108)

de (dopo extrahe); (§ 12.119)

pone; (§ 12.134)

extremos; (§ 12.141)

vero; (§ 12.142)

e altrove hore; (§ 12.145)

diebus; (§ 12.179)

vero; (§ 12.194)

erit; (§ 12.203)

igitur; (§ 12.208)

e (§ 12.235)

pro; (§ 12.248)

modum; (§ 12.252)

autem; (§ 12.308)

est; (§ 12.313)

unius bizantii; (§ 12.346)

scilicet 1; (§ 12.347)

parte; (§ 12.347)

scilicet 1 per 1; (§ 12.368)

in se; (§ 12.438)

suprascripta; (§ 12.511)

homo; (§ 12.564)

per ordinem; (§ 12.589)

ipsum; (§ 12.667)

cum (prima di quartus); (§ 12.998)

paria (prima di 13); (§ 12.1295)

quandam; (§ 13.50)

ergo; (§ 13.60)

quem numerum; (§ 13.77)

denariis (prima di 7); (§ 13.102)

equi; (§ 13.156)

unam; (§ 13.158)

cum bursa (dopo secundus); (§ 13.244)

scilicet \({1 \over 10} 12\)

; (§ 13.289)

eorum; (§ 13.301)

tertii; (§ 14.82)

que sunt; (§ 14.92)

superficiem; (§ 14.136)

itaque linea; (§ 14.147)

linea; (§ 14.147)

primi; (§ 14.171)

numerus; (§ 14.176)

radicem (dopo multiplicare); (§ 14.178)

minus radice radicis de 15; (§ 14.180)

radicis (prima di trium, in fine paragrafo); (§ 14.199)

DB equalis quadrato linee; (§ 14.218)

et sic studeas — (§ 14.219)

nominis; (§ 14.221)

multiplicatio; (§ 14.223)

comunicans; (§ 14.230)

ex EB; (§ 14.230)

de (prima di 448); (§ 14.243)

figuram; (§ 14.243)

decene; (§ 14.244)

numeri; (§ 14.257)

cum sint numerus tertii; (§ 14.270)

primo; (§ 14.271)

quibus (dopo 56); (§ 14.281)

gradu; (§ 14.287)

radicibus; (§ 14.311)

predicta et a superficie; (§ 15.3)

primus ad BC; (§ 15.14)

multiplica; (§ 15.31)

ergo; (§ 15.37)

summa; (§ 15.50)

pars (dopo sicut); (§ 15.62)

5 pro numero; (§ 15.172)

ipsius (dopo diametro); (§ 15.343)

pars; (§ 15.475)

et \({1 \over 4}\); (§ 15.599)

\({1 \over 4} 1\)

; (§ 15.614)

et 4 (dopo 20).

- 6Vedi per es. in apparato a (§ 6.129)

proba per 7 est 0; (§ 7.48)

ea ad invicem; (§ 7.82)

-(§ 7.83)

per \({3 \over 4}\) 126; (§ 8.113)

summam per; (§ 8.125)

et de 2 sue sunt; (§ 11.3)

additione argenti; (§ 11.24)

\({1 \over 3}\) 8 alterius; (§ 11.39)

cum unciis 48 fuerint; (§ 11.63)

scire volueris (dopo autem); (§ 11.65)

facere vult; (§ 11.66)

habeat monetam; (§ 11.66)

super 9 pone; (§ 11.73)

exit eis aliquantulum; (§ 11.74)

scarsa moneta cum larga; (§ 11.74)

scarsa est; (§ 11.87)

maiores monetas; (§ 11.102)

proportione continua; (§ 11.133)

11 uncie; (§ 11.140)

Multiplica ergo; (§ 12.7)

colligere vis; (§ 12.21)

uno inde; (§ 12.71)

arborum regulis; (§ 12.86)

predicti numeri; (§ 12.90)

leo ille; (§ 12.93)

coniungentur se; (§ 12.107)

multiplicare oportuerat; (§ 12.134)

12 diebus; (§ 12.158)

\({1 \over 3}\) sui frumenti; (§ 12.168)

accipere eas; (§ 12.182)

fundi et cuperclii; (§ 12.200)

equalia addantur; (§ 12.315)

\({1 \over 3}\) et \({1 \over 4}\) et \({1 \over 5}\) et

\({1 \over 6}\) et \({1 \over 7}\); (§ 12.345)

quandam proportionem; (§ 12.367)

adde radicem eorum; (§ 12.419)

insimul iunge; (§ 12.504)

pretio equi; (§ 12.607)

et secundi hominis; (§ 12.665)

tantum dant; (§ 12.690)

velimus sanos omnes; (§ 12.712)

primam et secundam positionem; (§ 12.720)

solubilis; (§ 12.740)

de equis dicta sunt; (§ 12.741)

\({1 \over 4}\) reliquis; (§ 12.741)

secundum residuum; (§ 12.758)

pretium primi equi; (§ 12.1291)

retro virgulam; (§ 12.1296)

scias procedere; (§ 12.1316)

arboris regulas; (§ 13.47)

libris 4; (§ 13.83)

habeat; (§ 13.157)

quidem; (§ 13.161)

200 burse; (§ 13.168)

hac secunda particulari positione; (§ 13.234)

petit tertio et quarto homini; (§ 13.238)

prima particulari positione; (§ 13.255)

tertius homo; (§ 13.268)

superant; (§ 14.143)

radix quadrupli residui; (§ 14.248)

mille millene 44; (§ 14.259)

tertias, scilicet; (§ 14.262)

extracta cum; (§ 15.28)

et maiori numero; (§ 15.40)

Est enim; (§ 15.173)

dimidii diametri; (§ 15.300)

provenit est equale ei; (§ 15.306)

240 censu; (§ 15.317)

censo diminuto.

- 7Esempi di varianti a (§ 6.36)

nota; (§ 7.32)

describe; (§ 7.164)

exeunt \({8 \over 9}\) 2 (dove la sostituzione di exibunt

con l'analogo exeunt è complicata da un errore nel

numero); (§ 8.215)

ordinando; (§ 11.81)

scilicet differentiam; (§ 11.87)

adde; (§ 11.152)

descriptione ostenditur; (§ 12.14)

imitatur; (§ 12.115)

secundum suprascriptum modum; (§ 12.123)

veniant; (§ 12.298)

duxit; (§ 12.346)

e (§ 12.359)

Et si; (§ 12.423)

scilicet 3; (§ 12.468)

summa bizantiorum secundi; (§ 12.521)

de bizantiis; (§ 12.551)

Est igitur; (§ 12.675)

triplicatio; (§ 12.676)

querit; (§ 15.548)

equalis quadrato. Per le aggiunte vedi a (5.94) Post

hec copulet; (§ 7.108)

erunt; (§ 11.142)

quantum non; (§ 11.149)

namque; (§ 12.36)

ad sextum; (§ 12.36)

Inventis; (§ 12.53)

primi; (§ 12.88)

annis; (§ 12.166)

Primum; (§ 12.239)

Multiplicabis \({1 \over 6} 10\)

; (§ 12.327)

si hoc; (§ 12.362)

poteris; (§ 12.378)

ter tantum; (§ 12.667)

Quare; (§ 12.675)

tot; (§ 13.14)

residuum; (§ 13.251)

Pone; (§ 14.30)

est; (§ 14.127)

Ergo; (§ 14.128)

quod provenit; (§ 14.197)

maioris; (§ 14.241)

per probam (prima di de 56); (§ 14.303)

48; (§ 15.26)

Sit; (§ 15.383)

est; (§ 15.636)

Dimidia. Un caso notevole di dittografia a (§ 12.641)

Et.

- 8Su φ vedi oltre,

al § 11.

- 9In alcuni casi la concordanza potrebbe

derivare da note marginali presenti nell'archetipo. Vedi per

esempio (§ 12.986)

, dove nella tabella che accompagna il testo in margine, e che negli

altri manoscritti dice semplicemente numerus 119, α

(qui privo di V, che al solito omette le tabelle)

ha dopo 119 la frase cui si addideris 420 semel vel bis

vel quoties volueris habebis quesitum numerum, che non è

chiaro a cosa si riferisca. La stessa frase si trova in margine in

F, vicino al testo (987), ma senza un segno che

indichi dove debba essere collocata, ed è inserita nel testo

da R dopo le parole \({1 \over 10}\) \({1 \over

9}\) \({1 \over 8}\) \({1 \over 7}\) \({1 \over 6}\) \({1 \over

5}\) \({1 \over 4}\) \({1 \over 3}\) \({1 \over 2}\), mentre in H

sta alla fine del paragrafo dopo quantitate.

- 10Per evitare che perciò il testo

cominci ex abrupto con l'epistola dedicatoria, come di

fatto avviene in V, N

elabora un'intitolazione posticcia disposta su cinque righe a f. 3r:

Leonardus | filius Bonaccii | Pisani | Michaeli

Scotto | summo philosopho.

- 11Vedi supra, § 7.

- 12In A il capitolo 11

segue senza soluzione di continuità (§ 9.101)

introdotto soltanto dal titolo De moneta fienda (f. 34r).

In BGN, invece, il cap. 11 è privo di

qualunque intitolazione: B (f. 343r)

lo separa da (§ 9.101)

con una semplice linea bianca, mentre G (f. 88r)

e N (f. 101r) lo fanno iniziare a

pagina nuova.

- 13Dopo (§ 10.16)

V lascia bianco il resto del f 55r

(ultime 9 righe della prima colonna e tutta la seconda colonna) e

il f. 55v, per riprendere a scrivere dal f. 56r

introducendo il cap. 11 con la rubrica De consolamine

monete.

- 14A (§ 9.102)

quos pones H fa seguire immediatamente (§ 11.5)

Differentia prima sul medesimo f. 53r,

mentre R, lasciando bianca gran parte del f. 86r,

riprende la trascrizione di (§ 11.5)

a f. 87r.

- 15Non sembrano tali le seguenti: (4.7) que

sunt] qui sunt αHR;

(§ 5.40)

descripta] descripto αH

descripte R; (§ 5.66)

1085] 108 αHR;

(§ 6.16)

pensa 1] pensa 1 αHR;

(§ 7.42)

igitur] ergo αHR;

(§ 7.107)

multiplicare] quod non multiplica α

quod non multiplicabis R; (§ 7.152)

1] om. αHR; (§ 8.60)

deberemus] debemus αHR;

(§ 8.146)

Et ut] Sed (Set AG) ut

αHR; (§ 9.1)

in hoc] om. αHR; (§ 9.25)

sunt post] est post αHR;

(§ 9.34)

e altrove multiplica] multiplicabis αHR;

(§ 9.69)

notentur] supernotentur αHR,

ecc. Certamente casuali sono anche le banali coincidenze in errore

del solo R con uno o con l'altro dei discendenti

di α (più spesso con G),

riscontrabili dal confronto tra apparato e appendice.

- 16Lo conferma già la disposizione

dei paragrafi iniziali del primo capitolo. Poiché G

aveva copiato nel margine destro la lettera prefatoria a Michele

Scoto (1.2-6, omessi da A), B

l'ha inserita nel testo dopo i paragrafi proemiali (7-10). Non

molti i casi in cui B sana congetturalmente il

testo corrotto dell'antigrafo: per esempio (§ 5.46)

per 17 et per 19 BV] spatio relicto om. AGN;

(§ 11.175)

hec etiam B] h' omne AGV

hec omnia N; vedi anche supra,

note 1 e 3. A volte B conferma in margine che il

suo antigrafo aveva un'omissione o uno spazio bianco: ad esempio (§ 5.36)

virga de 4] 4 spatio relicto om. BGN

sic in c(odice) in marg. B; (§ 5.44)

super 5 et 0] spatio relicto om. BGN sic

in marg. B.

- 17Per non citarne che alcuni, (§ 1.8)

intellexi] incubui N; (§ 1.8)

suis] supradictis N; (§ 1.10)

deprecor] de peccato N; (§ 1.29)

septimo] septenario N; (§ 2.7)

econtra] etiam N; (§ 2.33)

20 vel 30] 20 per 30 N; (§ 2.39)

super tertium] similiter tertium N;

(§ 2.42)

superioris per 3] super 3 N; (§ 2.66)

duas figuras] duo figurae N; (§ 2.77)

factum] secundum N; (3.6) quod

est in inferiori numero] quod est inferior numerus

N; (3.14) multorum] multiplicatorum

N; (4.12) extractionum] actionum

N.

- 18Per esempio (§ 1.7)

stare voluit] ita est voluit G,

instrui voluit N (ita esse

voluit B); (§ 1.32)

296] septingenta nonaginta sex; (§ 1.33)

signa manuum] singula manu; (§ 2.17)

dele 9] dede 9; addis figuras] additis

figuris; (§ 2.25)

Utpote] Ut pare; (§ 2.26)

cernitur] oritur; (§ 2.35)

pro dicta] predicta; (§ 2.38)

universalem regulam] universalem regularem;

(§ 2.63)

sunt pensa summe multiplicationis] pro

pensa summe multiplicationis sunt, ecc. Si noti che a (§ 5.139)

N segue G scrivendo sit

10 in luogo di sit \({1 \over 10}\), sebbene

subito dopo corregga in per 10 l'erroneo per \({1

\over 10}\) di α. Invece a (§ 12.441)

480, scilicet, dove α legge 480

que, il numero diventa in G 8 480 (8

470 ante corr.) e in N 8480. Talora N

corregge o cerca di correggere congetturalmente il testo

dell'antigrafo (vedi (§ 8.149)

minor labor sit] in numero labor

sit α in numero labor sint G

in numero labores sint N), e in rari casi

riesce a sanare perfino errori risalenti all'archetipo: si veda per

esempio in apparato a (§ 12.469)

e (§ 12.1208)

; altre volte l'errore risaliva ad α: vedi per

esempio (§ 9.88)

vase N s. lin. B] vale

AGV ante corr. B; (§ 11.99)

maior N] om. α (ma

subito prima: tres sunt minores] minores tres

sunt BGN); (§ 12.308)

et eius N] eius α;

(§ 12.732)

secundi equi N] equi secundi α;

(§ 12.1318)

eandem proportionem] eadem proportione α

eamdem portionem N, ecc.

- 19A (§ 5.164)

dove α omette quot e G2

aggiunge in margine quod per poi depennarlo, N

riporta nel testo quod, ma lo sottolinea. A (§ 14.211)

dove α ha aliquod binomium per aliquod

trinomium, e G2 ripristina la lezione

giusta in interlinea, N scrive dapprima binomium

e poi corregge trinomium. Vedi anche il caso di (§ 4.9)

riportato sopra tra gli errori di α.

- 20Observations on selected

variants of Fibonacci's Liber Abaci. Reti Medievali Rivista, 14, 2

(2013), p. 187.

- 21(§ 13.1)

solvere] disolvere P; et

tamen] nunc P; (§ 13.7)

soldos 2 qui] secundum 2 quia P;

(§ 13.23)

cum numeri positionum] cum tales positiones P;

(§ 13.24)

positionum] earum P; (§ 13.30)

CF, scilicet] CF, similiter P;

(§ 13.62)

pro longitudine] per longitudinem per P;

(§ 13.71)

denarios] dictos P; (§ 13.83)

eam haberet] haberet bursam P; (§ 13.104)

equi, et] et P; (§ 13.114)

uno] numero P; (13.118) multiplica

bizantios] multiplica hi P; (§ 13.125)

duplica ter 12] duplicant P; (§ 13.160)

\({36 \over 313} 18\), qui sunt denarii \({30 \over

313} 15\)

] \({36 \over 113} 18\), qui simul denarii \({30 \over

113} 15\)

P; (§ 13.183)

veritati] unitati P; (§ 13.191)

positionem secundam] differentiam secundam P;

(§ 13.227)

secunda] prima P; (§ 13.268)

ut] cum P; (§ 13.338)

cuius] cum P.